中國農業科學院生豬產業專家團組建方案

為深入貫徹落實習近平總書記“四個面向”重要指示精神和中央一號文件要求,科技支撐生豬產業提質增效、穩產保供健康發展,通過組建生豬產業專家團,協同全院和主產區科技力量,建立一支“關鍵時刻能站出來、重要時刻能沖上去、平時鉆研精通”的生豬產業專家服務團隊,夯實生豬主產區穩產保供智力和技術基礎,為我國生豬穩產保供和產業高質量發展提供科技支撐。

一、背景意義

(一)生豬穩產保供對國家食物安全意義重大

“豬糧安天下”,生豬是關系我國國計民生的重大產業,年產值達2萬億元,豬肉產量和消費量均占全球的50%左右,占我國居民肉類消費的53.8%~63.4%,對保障居民膳食營養、促進農民增收、鄉村振興發揮著重要作用。生豬產業上連種植業,下接加工業和消費業,產業鏈長,對資源、環境的需求及影響大。我國“糧食安全的主要缺口是飼料用糧,解決糧食安全的主要潛力也在飼料糧”,生豬生產飼料消耗直接影響谷物、蛋白飼料資源乃至口糧的供給安全;糞污資源化利用關系種養循環、農業生產系統可持續發展以及保障青山綠水生態安全;生豬產業受飼料原料、重大疫病以及環保政策、養殖用地影響起伏大,對CPI的影響大。因此,豬肉穩產保供對國家食物和糧食安全意義重大,直接關系到國計民生和社會穩定。

(二)實現生豬穩產保供必須依靠科技支撐

生豬產業鏈涵蓋遺傳育種、營養飼料、養殖設施、疫病防控、糞污利用、屠宰加工等關鍵環節。生豬健康高效生產需要生物、醫學、裝備、信息、環保、食品加工等高新技術的突破及其系統集成。因此,提高生豬產業的國際競爭能力必須依靠科技支撐。2017年以來,中國農業科學院組織相關研究所科研團隊圍繞生豬綠色發展等開展先進技術集成與示范應用,協同創新推出了29項成果在全國示范應用,為非洲豬瘟暴發后生豬產能的快速提升發揮了國家戰略科技力量應有作用,有效保障了生豬產業的穩產保供,為我國生豬健康高效發展提供了技術支撐和示范引領作用。

(三)組建產業專家團體現國家戰略科技力量的使命擔當

中國農業科學院現有以牧醫所為主的10個所、12個團隊開展生豬產業技術相關研究,在豬遺傳育種、飼料營養、疫病防控、養殖裝備、糞污利用、屠宰加工、智慧養殖等領域都處于國內領先水平,在組織全國性科技攻關、提質增效協同創新、培訓推廣服務產業等方面積累了一大批成果,在國內外具有重大的影響力,與全國生豬產業主要的龍頭企業有深度融合的合作,有力服務生豬產業發展和鄉村振興。作為畜牧科研國家隊,扛好科技支撐生豬穩產保供政治責任,構建“集團軍式”大聯合、大協作的科技服務網絡體系,扎根主戰場、奉獻主戰場、服務主戰場、建功主戰場,為生豬穩產保供和產業高質量發展提供強有力的科技支撐。

二、總體思路

按照“四個面向”總要求,立足全國生豬主產區,圍繞全局共性、區域特性產業問題,組建中國農業科學院生豬產業專家團,遵循“超前布局、戰時實用”的模式,根據農業農村部全國生豬產業分區布局,面向東北區、中原區、華東區、華南區、西南區、西北區建立專家工作站,按照“專業到邊、服務到底、全院一盤棋”工作要求,結合“專家團-專家站-牧場課堂”的服務模式,通過“拉出一支隊伍,關鍵時刻服務生產需求;創出一個機制,科研創新覆蓋全產業鏈;打通一條渠道,國家院所直通豬場豬舍;實踐一套模式,科研選題來源基層一線;踐行一種精神,培育‘一懂兩愛’科學人才”的任務要求,全方位、成建制、常態化全力支撐生豬供給。

三、發展目標

依托全院現有生豬科技服務力量,組建一支60人左右的固定人員、50人左右的長期合作人員相結合的穩定的生豬產業科技支撐隊伍,有重大應急服務任務時能夠調得來、派得出、用得上、打得好。建立長效機制,與主產區政府、省級團隊、集團公司、生產企業、專業合作社合作,在華南區廣西貴港市、廣東深圳市,西南區四川綿陽市、貴州遵義市,中原區河南駐馬店市、河北衡水市,西北區甘肅隴南市、陜西渭南市,東北區遼寧沈陽市、黑龍江哈爾濱市,華東區上海市等首批建設11個生豬產業專家工作站,作為開展科技服務的重要抓手和前沿陣地,在當地培訓帶動一批“一懂兩愛”新農人。以生豬穩產保供、產業高質量發展為目標,建立服務新型工業化和家庭農場兩種生產經營模式的技術體系,創新綠色高效生產模式。增強研產推用結合創新發展能力,支撐品種、飼料、養殖、疫病防控、糞污資源化利用、節糧節地低碳和豬肉質量安全、生豬產后加工增值以及信息化智能化、勞動生產力水平顯著提高,推動產前產中產后相協調、一二三產業相融合的現代生豬全產業鏈體系。到2025年,生豬主導生產品種飼料轉化率提高0.1~0.2,能繁母豬PSY提高1~1.5頭,節省飼料500~600萬噸/年,加工豬肉比重提高4~5個百分點,糞污資源化率達85%以上,生豬產業鏈節本/增效300~500億元,養豬主體物聯網信息率家庭農場物聯網信息化達80%以上、集團化企業達100%,培養帶動新農人3000名左右。到2035年,豬主導生產品種飼料轉化率提高0.2~0.3,能繁母豬PSY提高2~3頭,節省飼料800~1000萬噸/年,加工豬肉比重提高15~20個百分點,糞污資源化率達90%以上,生豬產業鏈節本/增效800~1000億元,養豬主體物聯網信息率達100%,培養帶動新農人8000名左右。

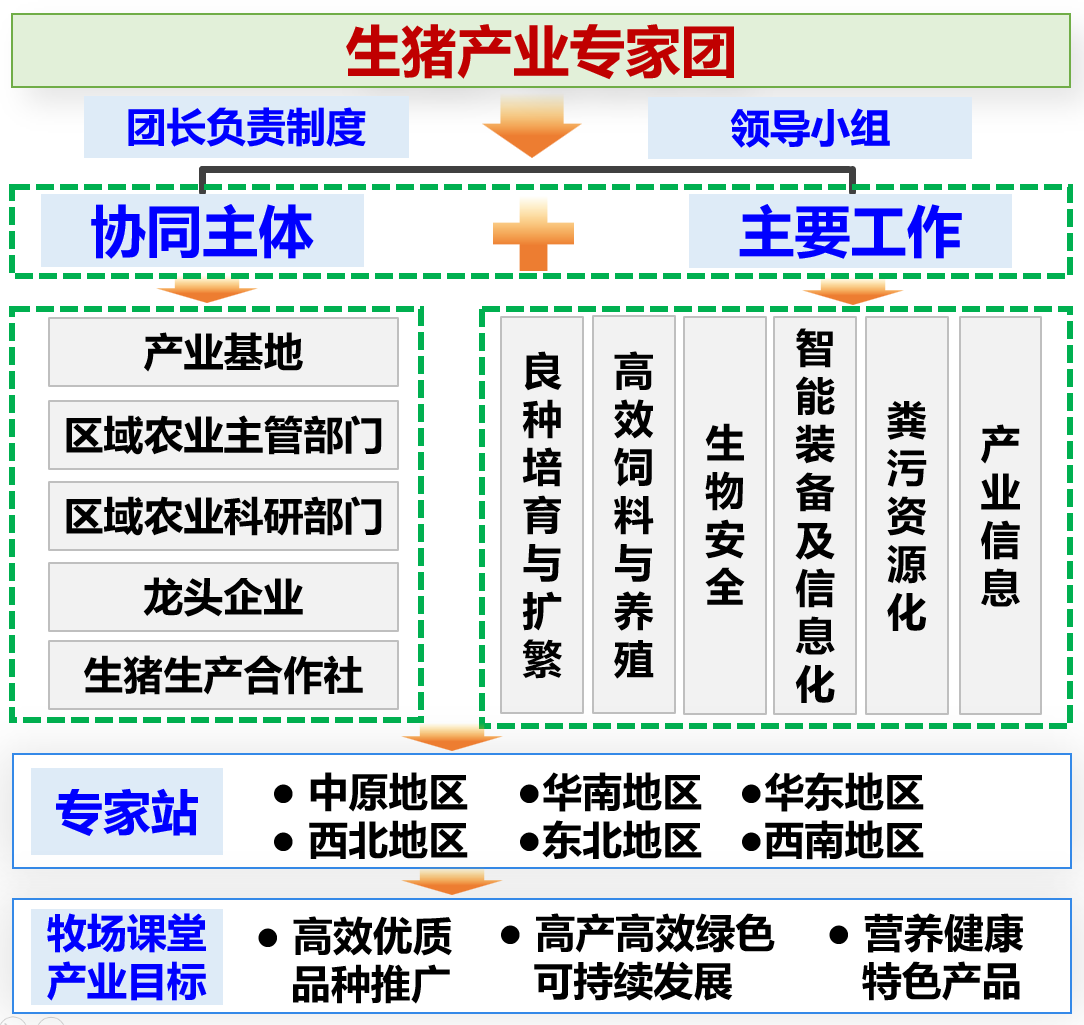

四、組織架構

生豬產業專家團是一個以北京牧醫所牽頭、整合全院研究所相關專業科技力量形成的服務型組織,采取新型有效機制,履行服務生豬產業穩產保供職能使命。設團長1名、副團長2名,首批分設11個專家工作站,每個工作站由育種、獸醫、飼料、牧機、加工、信息等方面專家組成(詳見圖1)。各站任務由牧醫所、蘭獸研、哈獸研、基因組所等創新團隊牽頭對接,聯合院內涉生豬產業相關團隊、院外相關科教推廣單位及深耕生產一線的專家共同組織完成。結合生豬全產業鏈發展的技術需求,進行重點任務分工與協作。

(一)豬品種培育與擴繁。重點開展不同生產需要的豬新品種培育、良種高速擴繁技術的研發、集成示范、推廣應用。(牧醫所牽頭,基因組所、地方團隊參加)

(二)替糧飼料資源開發與高效應用。重點開展非糧新型飼料資源開發與高效利用、玉米替代能量飼料高效利用、低蛋白日糧技術、替抗飼料及飼養技術等研發、集成示范、推廣應用。(牧醫所牽頭,飼料所、地方團隊參加)

(三)生物安全防控。重點開展不同規模豬場生物安全防控、重大疫病預警控制、獸藥疫苗減量化精準施用技術等研發、集成示范、推廣應用。(蘭獸研牽頭,哈獸研、上獸研、地方團隊參加)

(四)設施化智能化。重點開展養殖設施、糞污資源化利用設施工藝以及自動化、智能化、信息化技術、裝備等研發、集成示范、推廣應用。(南農機牽頭,環發所、牧醫所、環保所及地方團隊參加)

(五)加工增值。重點開展生豬產后加工增值、保鮮、貯運等及質量安全技術研發、集成示范、推廣應用。(加工所牽頭,牧醫所、地方團隊等參加)

(六)產業信息。重點建立生豬全產業鏈大數據監測預警服務平臺,構建適合生豬產業特點的供給均衡和價格預測分析模型,為政府決策提供及時有效支撐。(牧醫所牽頭,地方團隊參加)

圖1 生豬產業專家團架構

五、重點任務

生豬產業專家團扎根產業一線,全力做好服務政府、服務企業、服務農民、服務科研工作。

(一)開展生豬產業政策研究,為政府決策提供咨詢服務。研判國內外生豬產業發展趨勢,提出階段性、區域性、長期性戰略與政策建議,充分發揮高端智庫作用,為產業發展提供決策咨詢。向農業農村管理部門等上級部門提出咨詢報告,為國家制定生豬產業發展、生豬科技政策等提供重要的決策依據。

(二)凝練重大攻關目標,開展生豬產業新技術新模式集成示范。凝練科技研發任務和產業優化布局建議,加強重大優良品種培育與生產推廣,集成示范工廠化、家庭農場生豬高產優質高效養殖及產后加工配套技術和模式,遴選推廣主導品種和主推技術。統籌資源高效利用、生物安全、自動化智能化設施工藝、綠色低碳養殖等先進技術,增強種養結合循環種養業生產模式示范,提升豬肉產品優質安全水平和產后加工增值效益。

(三)提供產業應急技術支撐,保障生豬穩產保供安全生產。監測分析生豬重大疫病及飼料供給、市場消費等因素導致的災情等變化,開展應急服務等工作。統籌做好生豬防災減災,加強自然災害及資源、產品行情綜合風險會商研判。強化信息管理,加強災情調度會商,及時報送災情預測報告。

(四)開展牧場課堂培訓,提供技術培訓和指導服務。開展技術綜合集成與試驗示范,培訓技術推廣人員和農業生產經營主體。結合牧場課堂,培訓“一懂兩愛”新農人。培育新型農業經營主體帶頭人帶動產業發展;實施高素質農民培育計劃,面向家庭農場主、農民合作社帶頭人開展全產業鏈培訓。分層分類開展新型農業經營主體帶頭人培訓,分級建立帶頭人人才庫,加強對青年農場主的培養。

(五)形成協同研討交流機制,建立健全服務平臺。調查、收集并及時提交生產實際問題與技術需求信息報告。協調各運行單元開展調研,組織產業發展年會。建立生豬全產業鏈大數據服務平臺,為政府決策提供及時有效支撐。構建適合生豬產業特點的供給均衡和價格預測分析模型。

六、保障措施

(一)加強組織領導。成立領導小組,由一名副院長擔任組長,成果轉化局局長擔任副組長,成員由院機關相關部門和院屬有關單位主要負責人組成。領導小組辦公室設在成果轉化局科技推廣處,負責日常組織協調工作。專家團的具體工作由牧醫所牽頭負責,組織制定實施方案,做好技術指導、技術培訓、產業政策研究、信息報送等各項工作。

(二)加強協同創新。一是與國家任務協同,包括農業農村部《“十四五”生豬產業發展規劃》等文件明確的國家重點任務,履行產業服務使命;二是與區域內力量協同,與地方主管部門、科研、推廣力量聯合開展工作;三是與國家行業協會、生豬產業技術體系、創新聯盟協同,建立協同產業技術網絡,構建機制,形成合力,提高生豬產業專家團工作成效。

(三)強化資金保障。充分利用院創新工程、院地合作、科企合作等平臺多渠道籌措資金。整合研究所承擔的應用類研究、科技推廣、成果轉化、示范展示等項目資金,拓展資金投入渠道;積極申請國家和地方項目,籌集工作資金;積極吸納社會資金的投入,促進產業技術和金融結合,形成多元化投入體系。

(四)完善評價機制。制定專家站激勵方案,專家進入和退出實施動態管理,探索建立服務生產一線的評價指標體系。自科類團隊側重豬場一線工作時間、成果推廣面、成果應用效益等指標;社科類側重基層調研次數、訪談群體數量、數據庫及服務頻次等指標。把各團隊發揮的作用作為對生豬產業專家團評價的重要導向。建成有標準、有監督的評價體系,助力常態化協同化全天候服務目標實現。

(五)做好宣傳表彰。對專家團工作取得的新進展、新經驗和新成效及時進行總結報道,充分發揮新聞媒體的正向宣傳和引導作用,通過樹立先進典型、推廣成功案例、總結工作成效等形式,大力弘揚科學家精神,營造崇尚科學、尊重科學、服務“三農”的良好社會氛圍,進一步擴大專家團的社會影響力。