中國農業科學院果樹瓜類產業專家團組建方案

黨的二十大閉幕后,習近平總書記在考察安塞區高橋鎮南溝村蘋果園時指出,大力發展蘋果種植業可謂天時地利人和,這是最好的、最合適的產業,大有前途。這是對當地振興鄉村做法的肯定,充分體現了果樹種植對鞏固脫貧攻堅成果、促進農民增收、推動鄉村全面振興的重要作用。果樹瓜類是人們食物結構的重要組成部分,隨著大食物觀的樹立,滿足人民日益增長的高質量果品需求,是實現人民對美好生活向往的必然要求。貫徹落實習近平總書記“四個面向”重要指示精神,匯集全院優勢力量組建果樹瓜類產業專家團,科技支撐產業高質量發展,對全面推進鄉村振興和加快建設農業強國意義重大。

一、背景意義

(一)豐富果樹瓜類供給對提升人民幸福感意義重大

我國是世界瓜果生產和消費大國,幾種大宗水果的生產量均居世界首位。隨著我國人均GDP突破1萬美元大關,居民瓜果消費量,尤其高端果品消費快速增長,消費更多高質量瓜果成為新時代人們對美好生活的新追求。俗話說“一畝園十畝田”,果樹瓜類產業在農業經濟效益中比較優勢明顯,果樹瓜類還具有賞食兼用、藥食同源、生態美化等多元功能,在助力我國打贏脫貧攻堅戰和美麗鄉村建設中發揮了至關重要的作用。推動果樹瓜類產業高質量發展,成為保障果品高效供給,持續發揮特色優勢,助力鄉村振興的重要途徑。

(二)實現果樹瓜類產業高質量發展必須依靠科技

果樹瓜類產業高質量發展必須是全產業鏈的整體提升。然而,在品種方面,我國蘋果、葡萄、草莓等部分樹種仍是國外品種占優;在栽培方面,單產水平與發達國家相比仍有差距,生產成本增加、資源環境趨緊等急需推動產業轉型升級;同時不與糧爭地,推動果樹上山上坡也對果業發展提出新的要求。長期以來,中國農業科學院組織全院果樹瓜類科研力量,圍繞果樹瓜類全產業鏈開展果樹瓜類品種國產化、果樹瓜類綠色高產高效技術集成模式研究與示范等行動,培育出“中蟠”“中油”系列桃、“紅皮梨”系列梨、“中獼”系列獼猴桃等優良品種,并在高效栽培、綠色植保、加工增值、防災減災、產業經濟等方面取得顯著成績,為豐富我國果品供給,持續提升產業質量、效益和競爭力方面發揮了重要作用。因此果樹瓜類產業高質量發展,需要持續強化科技有力支撐。

(三)常態化協同化的農業科技支撐服務體系亟待建設

中國農業科學院作為我國農業領域的戰略核心力量,現有以鄭果所為主的8個研究所(鄭果所、果樹所、蔬菜所、植保所、南農機、加工所、信息所、環發所),30多個科研團隊開展果樹瓜類產業有關研究,主產區分布20個試驗點,有力支撐果樹瓜類產業高質量發展和農業供給側結構調整。2022年以來,組織果樹瓜類專家深入生產一線開展抗災奪豐收、向國家鄉村振興重點幫扶縣選派科技特派團、應急性科技支撐專項行動,有力支持了我國果樹瓜類產業健康發展。但院內有效資源整合力度不足,各所協同創新成效不凸顯,長期性、穩定性科技服務產業發展保障機制還不健全,科技服務果樹瓜類產業高質量發展中還存在一些技術瓶頸,需要開展院所聯動、多所協同,構建“集團軍式”大聯合、大協作的科技服務網絡體系,扎根農業主戰場,服務三農,為我國果樹瓜類產業高質量發展提供強有力的科技支撐。

二、總體思路

以習近平總書記“四個面向”重要指示精神為指引,充分發揮舉院辦大事的制度優勢,整合院內外果樹瓜類優勢科研力量,組建中國農業科學院果樹瓜類產業服務團,面向環渤海灣、華北、華中、黃淮海、華東、華南、西南、黃土高原、西北等果樹瓜類重要產區,建設專家工作站,按照“專業到邊、服務到底、全院一盤棋”工作要求,結合“專家團一專家站一田間課堂”的服務格局,開展果樹瓜類產業科技支撐工作。通過“拉出一支隊伍,關鍵時刻服務生產需求;創出一個機制,科研創新覆蓋全產業鏈;打通一個渠道,國家院所直通田間地頭;實踐一套模式,科研選題來源基層一線;踐行一種精神,培育‘一懂兩愛’科學人才”等任務要求,全方位、成建制、常態化支撐我國果樹瓜類產業高質量發展。

三、發展目標

依托全院科技服務力量,組建一支50多名固定人員與50名長期合作人員組成的穩定的果樹瓜類產業科技支撐隊伍,與地方政府、龍頭企業、種植大戶開展科技合作,在環渤海灣地區的河北唐山、山東沂源、煙臺;華北地區的北京平谷;華中地區的湖南永順、永州;黃淮海地區的河南新鄉、蘭考、寧陵、太康;華東地區的山東臨沂;華南主產區的海南三亞;西南地區的云南楚雄、大理、四川成都、西藏林芝;黃土高原地區的山西萬榮、河南靈寶;西北地區的新疆喀什、吐魯番等地建設20個果樹瓜類產業專家工作站,作為開展科技服務的重要抓手和前沿陣地,為當地培訓一批“一懂兩愛”高素質農民。到“十四五”末,培訓500名以上的高素質農民,核心服務區優質果率、機械化率、畝均節本增效均提升10%以上;到2030年,以果樹瓜類產業專家工作站為依托,培訓高水平專業技術人才1000名以上,區域專家工作站核心服務區優質果率提高20%、綜合機械化率達到50%以上、畝均增效20%以上。

四、組織架構

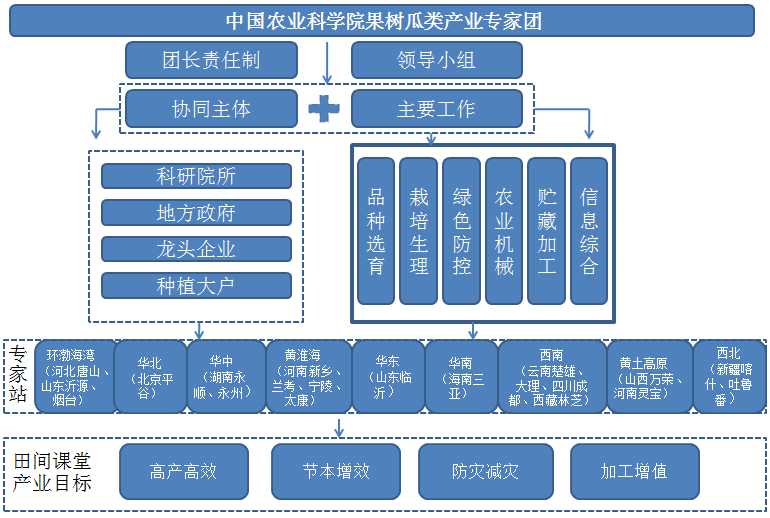

果樹瓜類產業專家團是一個整合全院不同研究所果樹瓜類相關專業科技力量組建的服務型組織,是踐行“大食物觀”穩產保供職能使命的新型機構。專家團設團長1名、副團長5名,分設20個專家工作站(詳見圖1),每個工作站由品種選育、栽培生理、綠色防控、農業機械、貯藏加工、信息綜合等方面專家組成。各站任務由鄭果所、果樹所、蔬菜所、植保所、南農機、加工所、信息所、環發所創新團隊牽頭與參加,并聯合院外相關科教推廣單位及生產一線專家共同組織實施。結合果樹瓜類全產業鏈發展的技術需求,進行重點任務分工與協作:

(一)品種選育。重點開展果樹瓜類新品種測試、篩選、展示、示范與應用。(鄭果所牽頭,果樹所參加)

(二)栽培生理。重點開展集約化育苗、高產高效栽培、設施瓜果生產等技術研發,果樹瓜類高產高效技術集成示范與應用,提升應對災害性天氣能力等。(果樹所牽頭,鄭果所、環發所、南農機、蔬菜所等研究所參加)

(三)綠色防控。重點開展果樹瓜類主要病蟲害全程綠色防控技術集成示范,防災減災預警研判、制定應急方案、技術實施與培訓。(鄭果所牽頭,植保所、環發所、果樹所、南農機等研究所參加)

(四)全程機械化。重點開展施用基肥、耕整地、移栽、果園管理、采收、廢棄物處理等全程機械化農機農藝融合操作。(南農機牽頭,鄭果所、果樹所參與)

(五)貯藏加工。重點開展果樹瓜類采后保鮮、貯藏、加工等技術研發和示范。(加工所牽頭,鄭果所、果樹所、南農機等研究所參加)

(六)信息綜合。重點建立果樹瓜類全產業鏈大數據監測預警服務平臺,構建適合產業特點的供給均衡和價格預測分析模型,為政府決策提供及時有效支撐。(信息所牽頭,鄭果所、果樹所、環發所等研究所參加)

圖1 果樹瓜類產業專家團架構

五、重點任務

(一)開展產業政策研究,為政府決策提供咨詢服務。調研我國果樹瓜類產業發展現狀,分析產業發展趨勢,開展階段性、區域性、長期性戰略與政策研究,向農業農村部等上級管理部門提交產業發展規劃,為國家制定食品安全保障政策、農業科技政策等工作提供科學支撐。

(二)凝練謀劃重大攻關目標,開展果樹瓜類新品種新技術新模式集成示范。根據果樹瓜類產業發展中遇到的技術瓶頸凝練重大科技研發任務,示范推廣優良瓜果品種,示范瓜果減肥減藥、綠色防控、高產高效技術集成,遴選推廣農業主導品種和主推技術,通過專家工作站示范引領,以點帶面,加快科技成果的輻射帶動作用,服務現代農業主戰場,精準助力鄉村振興。

(三)提供產業應急技術支撐,保障瓜果生產安全。統籌做好果樹瓜類防災減災,監測分析病蟲害、氣候因素導致的災情等變化,加強自然災害綜合風險會商研判,為果樹瓜類穩產保供做好應急服務保障。建設信息化、常態化服務體系,及時向上級主管部門報送災情預測報告。

(四)開展技術培訓和技術指導,提升產業科技貢獻比。面向家庭農場主、農民合作社帶頭人和農技推廣人員等,開展“田間課堂”“高素質農民培育”等培訓活動,提升農民生產技術水平。構建由“科研院所+地方政府+龍頭企業+種植大戶”組成的科技服務體系,果樹瓜類生產關鍵期下沉一線科技支撐果樹瓜類產業健康發展,提升科技在產業發展中的貢獻比。

(五)構建高效協同運行機制,健全信息化服務平臺。建立果樹瓜類全產業鏈大數據服務平臺,分析并提交生產實際問題和技術需求信息報告;構建適合果樹瓜類產業特點的供給均衡和價格預測分析模型,為政府決策提供及時有效的數據支撐。

六、保障措施

(一)加強組織領導。成立領導小組,由一名副院長擔任組長,成果轉化局局長擔任副組長,小組成員由院機關相關部門和院屬有關單位主要負責人組成。領導小組辦公室設在成果轉化局科技推廣處,負責日常組織協調工作。專家團的具體工作由鄭果所牽頭負責,組織制定實施方案,做好技術指導、技術培訓、產業政策研究、信息報送等各項工作。

(二)加強統籌協調。一是共享各方優勢資源,推動院內外相關研究機構聯動,實現品種、技術、項目、人才等方面全方位合作;二是與地方政府、涉農企業、專業合作社保持良性互動,深化合作成效;三是與國家各類果樹瓜類產業體系、農技推廣部門、創新聯盟協同,建立協同產業技術網絡,構建機制,形成工作合力,提高果樹瓜類專家團工作成效。

(三)強化資金保障。一是充分利用院創新工程、院地合作、科企合作等平臺多渠道籌措資金,積極爭取國家和地方政府各類科技推廣、科技服務和鄉村振興等項目,促進產業技術和金融結合,形成多元化投資體系。二是積極吸納社會資金投入,加快科技成果產業化實施進度,實現科技創新與成果轉化良性循環。

(四)完善評價機制。建立以激勵為導向的考核評價指標體系,將田間地頭服務時長、技術培訓成效、成果推廣面積效益和決策咨詢報告質量等納入考評指導范疇,考評結果作為院屬單位職稱評定和各類人才選拔的重要參考。同時,根據專家團運行實際,不斷優化考評方案,建成有標準、有監督的評價體系,助力常態化協同化全天候服務目標實現。

(五)做好宣傳推介。總結凝練專家團先進經驗和做法,利用線上線下各類媒體平臺,強化宣傳報道,營造崇尚科學、尊重科學、服務“三農”的良好氛圍;表彰先進人物,大力弘揚科學家精神,鼓勵更多科研人員深入田間一線,進一步提升中國農業科學院專家團社會影響力。