黃瓜是我國第一大設施蔬菜,年栽培面積近2000萬畝(含露地黃瓜600萬畝)。葫蘆科蔬菜遺傳育種創新團隊(黃瓜育種課題組)成立于1972年,一直從事黃瓜遺傳育種研究,歷任課題組長分別是尹彥研究員、方秀娟研究員和顧興芳研究員,現任課題組長是張圣平研究員,擁有研究員和國家級人才2名,副研2名,博士后、博士、碩士和聘任人員等20余人。率先創建了基于基因組大數據的分子標記多基因聚合黃瓜育種技術體系,培育“中農”系列黃瓜新品種50余個,成為部分優勢產區主推品種,大面積推廣應用,3次獲得國家獎。

攻堅克難,開辟黃瓜研究新篇章

黃瓜是最受青睞的蔬菜之一,不但吃法多樣,且營養豐富,在物質匱乏的年代,幾乎成了水果的代名詞。然而以前的黃瓜品種抗病性差、商品性欠佳、產量不穩定。農民只能靠天吃飯,一場病害,常常導致嚴重減產甚至絕收,經濟損失巨大。自上世紀七十年代開始,本團隊尹彥老師在國內率先開展了黃瓜雌性系和雜種優勢利用研究。育成的“秋黃瓜--長青”獲1978年全國科學大會獎;強雌、抗病、豐產的“中農1101”獲1989年農業部科技進步獎;“中農5號”獲1995年國家發明三等獎。

圖1 獲獎品種和1995年國家發明獎三等獎

率先垂范,帶出團隊新風貌

2000年,顧興芳研究員從老一輩育種家手中接過了黃瓜育種的接力棒。黃瓜生育周期短,播種茬口遠高于其他蔬菜,最多一年可種六茬。不論寒冬酷暑,年復一年,顧興芳帶領團隊勞作于試驗田,授粉、選種、調查。因長年田間工作,人到中年就患上重癥骨關節炎、腰椎間盤突出等疾病。在她的感召和帶領下,現任組長張圣平和團隊成員也不辭辛苦,每日忙碌于田間地頭,常常加班,“五一”、“十一”等節假日加班更是常態,春節期間仍堅守在海南南繁一線。

圖2 顧興芳研究員在田間選株

圖3 張圣平研究員在田間指導生產

服務產業,引領設施黃瓜品種更新換代

團隊始終堅持為產業服務,組建“科創中國”黃瓜產業服務團。常年在全國各地開展新品種試驗示范,建立示范點30多個,年示范新品種和新組合500余個。特別是與黃瓜主產縣建立一對一服務,以“科技+龍頭企業+合作社+農戶”合作模式,持續助力鄉村產業振興。團隊自主選育的中農16號、中農26號等設施新品種占遼寧、河北等設施黃瓜主產區總面積的50%以上,引領了中短瓜條密刺型黃瓜高品質育種方向。中農19號、中農29號等水果型新品種,抵御了國外品種對中國市場的沖擊,累計推廣2000多萬畝,新增社會效益150億元以上。相關成果獲2018年度國家科學技術進步二等獎。

圖4 中農系列黃瓜新品種

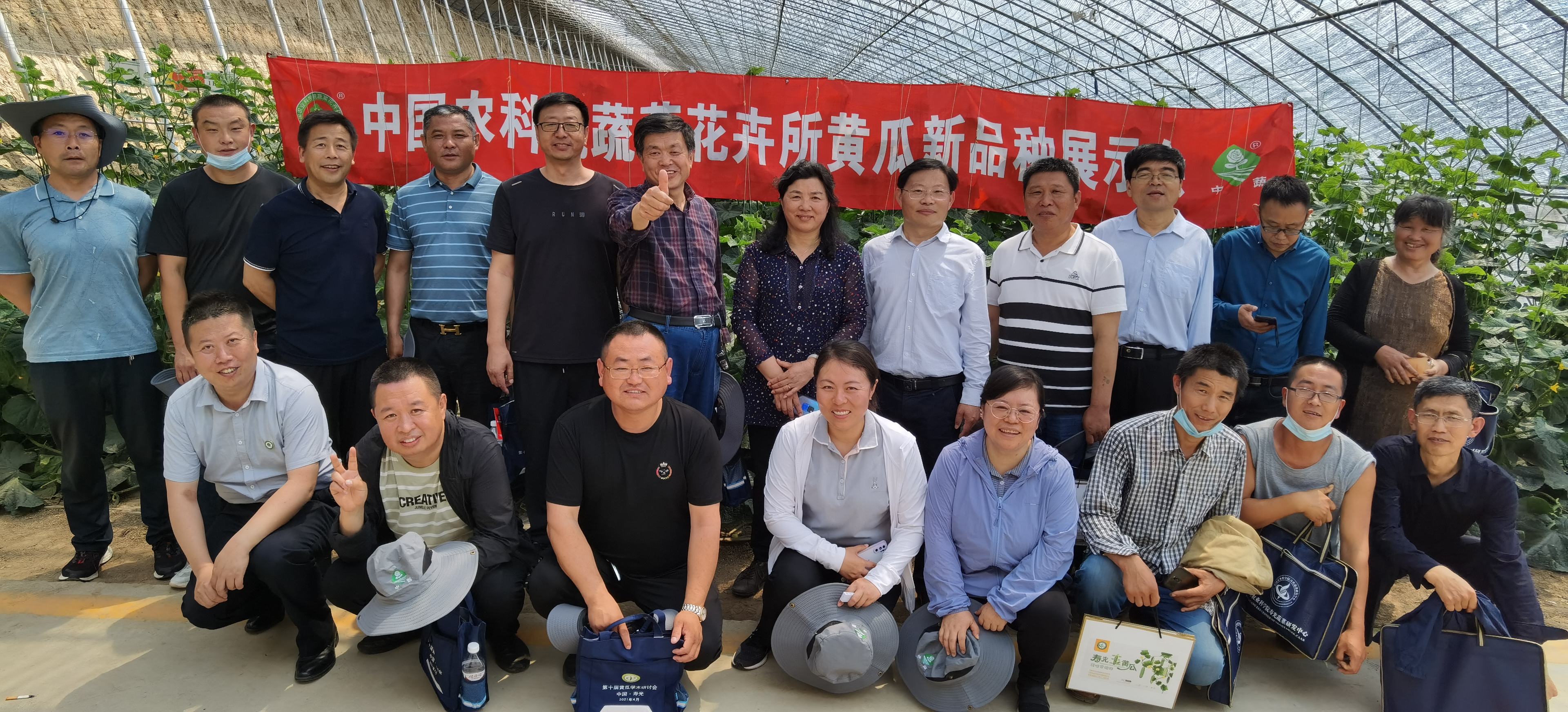

圖6 云南保山黃瓜新品種展示會

圖7 山東壽光黃瓜新品種展示會

不忘初心,奮斗永遠在路上

團隊將以習近平總書記致建院60周年賀信精神為指引,始終堅持“四個面向”,堅持問題導向和需求導向,針對抗重大和新型流行病害、優質營養和功能型、適合輕簡化和機械化栽培、對外依存度高的品種選育方向,開展黃瓜育種技術創新和新品種選育,一直奮斗在“培育更好的黃瓜新品種”這條大路上。

圖8 中農黃瓜新品種在云南種植情況